| 映画『二十歳の原点』のサントラが四人囃子のいわばメジャーデビュー作となる。サントラ ということで色々制約もあったと思われるが、ここでは映画のイメージを損ねることなく独 自のサウントを作り出していて、仲々したたかな所も見せている。森園一人が生ギターで 弾き語りする曲が多いが、当時の四畳半フォークともCSN風とも違う雰囲気を醸し出し ており、この頃としてはかなり日本人離れしたセンスを持っていたことを窺わせる。このサ ントラは、1998年に当時のライブ音源をプラスしてCD化された。 |

| 映画『二十歳の原点』のサントラが四人囃子のいわばメジャーデビュー作となる。サントラ ということで色々制約もあったと思われるが、ここでは映画のイメージを損ねることなく独 自のサウントを作り出していて、仲々したたかな所も見せている。森園一人が生ギターで 弾き語りする曲が多いが、当時の四畳半フォークともCSN風とも違う雰囲気を醸し出し ており、この頃としてはかなり日本人離れしたセンスを持っていたことを窺わせる。このサ ントラは、1998年に当時のライブ音源をプラスしてCD化された。 |

| 実質的なファーストアルバム。間違いなく日本のロックが残した後世に伝えるべき傑作で ある。ピンク・フロイドなどプログレッシブ・ロックに大きな影響を受けており、複雑な曲構 成ながら冗長に流れないタイトル曲などは、洋楽プログレの方法論を見事なまでに翻訳 しており、彼らが高度な音楽性と技術、そして猿真似でないオリジナリティとアイデンティ ティを兼ね備えていたことの証明である。また、2曲の大曲に隠れがちだが、ベースの中 村も優れたソングライターであった。当時、彼らが10代だったことを思うと驚異である。 |

| ストイックにロックを追求した印象のある1stと比べると、この2ndは非常にリラックスし た雰囲気で遊び心が感じられる。ひとつ間違えば悪ふざけになってしまう所を、ギリギリ のとこで押さえ、結果的には楽しいアルバムといっていいだろう。ビートルズの「フライン グ」をカバーするセンスも余裕の現れか。LPのライナーには、メンバーの子供の頃のエ ピソードとかが満載でこちらも面白かった。音的には、プログレというイメージの彼らが「 レディ・バイオレッタ」でフュージョン的なことをやっているのが興味深い。 |

| 『一触即発』と並び彼らのキャリアの中では、欠かすことの出来ない名盤である。当HPの 「私選名盤100選」でも紹介しているので重複するかもしれないが、本作では抜けた森園 に代わって佐久間が中心となっており、全6曲中4曲を彼が書いている。新ギタリストの 佐藤はブルース臭の強かった森園に比べ、非常にハードなプレイを聞かせ、明らかにバ ンドのイメージは変わった。そして、それは大正解だったのだ。LPのライナーで岡井が語 っている通り、四人囃子はよりストレートな音作りを目指し、そして名盤が誕生した。 |

| 基本的に前作の延長線上にある作りだが、キーボードの比重が高くなったこと、バラエテ ィに富んだ内容になったことで、非常にポップな印象を受ける。アルバムタイトルやジャケ ットからイメージされる大陸的なものは、3曲収められたインストのタイトルや曲調に少し 感じ取れるだけである。聴き所は4人のメンバーが各々書いた曲を4曲並べたA面で、ど れも完成度が高く、優秀なミュージシャンの集合体である四人囃子の面目躍如といった 所か。前述の通りポップなアルバムで、やりようによっては売れたのでは、と思わせる。 |

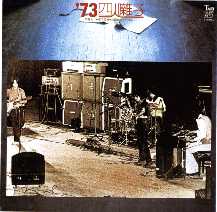

| タイトル通り、1973年四人囃子メジャーデビュー前のライブ音源をレコード化したもので ある。メンバーは森園、岡井、坂下、中村のオリジナルメンバーで、収録曲4曲のうち、3 曲までがのちにレコードで発表されたもので、彼らの音楽は早い段階で完成していたこと が分かる。ハイライトはやはり「一触即発」で、1st収録のものとは若干構成が違うが、と にかく物凄い迫力だ。少々音が悪いのが却って効果的で、場の熱気を伝えるのに成功し ている。当時メンバーは19才だったそうだが、既に聞かせることに長けていた。 |

| 四人囃子最後となったアルバム。『包』で見せたキーボード重視の傾向がさらに強まり、 当時流行りつつあったテクノポップすれすれのサウンドとなっている。発表当時はその無 機質なサウンドに僕は拒否反応を起こしてしまったが、打ち込みに慣れた今の耳で聴い てみると、意外と肉感的だったりする。佐藤のボーカルが以前と変わらず熱いものを感じ させるせいだろう。最初の印象が悪かったせいで、僕はこのアルバムだけは持っていな いのだが、今ちゃんと聴いてみようと、あちこち探している所である。 |

| DANCE、という言葉には楽しげなイメージと退廃的・刹那的イメージの両方を僕は感じ るのだが、再結成四人囃子の『DANCE』は世紀末的デカダンスに満ちている。「一触即 発」の再現を期待するファンも多かったと思うが、このアルバムで披露された音楽は間違 いなく、『NEO−N』から10年、あのまま四人囃子が活動を続けていたら必然的にこんな 音楽になっただろう、と思わせるもので、再結成が、本人たちも言っていたように決してノ スタルジーではないことを証明している。バンドはなくても、彼らは進化を続けていた。 |

| 1989年9月MZA有明で2日間3回行われた再結成ライブを、ほぼ丸ごと収録したライ ブアルバムである。『DANCE』の曲を新しいメンバーで最初と最後に演奏し、間に森園 佐藤両キダリストを加えて、「一色即発」「ハレソラ」など昔の曲を演奏するという構成であ る。とにかく、昔からそうだが、このバンドの演奏力の高さ、豊富なアイデアと音楽性には 舌をまくばかりだ。古い曲も新しい曲も違和感なく聞けてしまうのもすごい。彼らが一貫し たポリシーを持って音楽を作ってきたことの証明である。 |